TN-SCOPE Science(SS)理数科

スペシャリストアカデミー 令和4年7月14日(木)

演題:「KAMIにできないことはない」

講師: 阿波製紙株式会社 研究開発部 久保 智也 先生,近藤 徹 先生

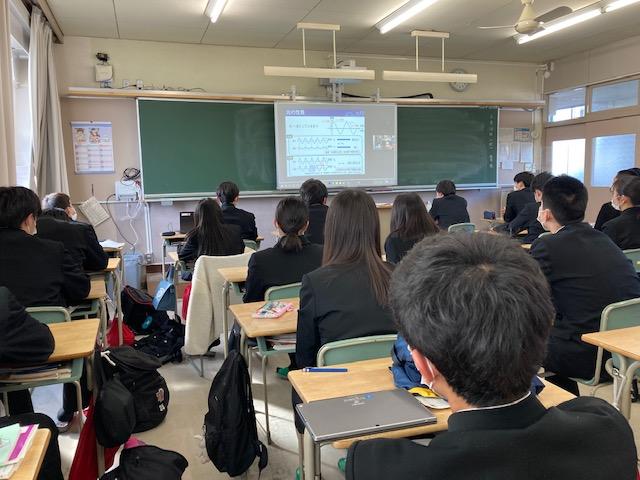

理数科1・2年次生を対象とした講演を実施しました。1年次は,教室でZoom配信により拝聴しました。久保先生は,「KAMIにできないことはない」と題して,①会社紹介,②徳島県と紙の歴史,③紙の構造,④開発について,順を追って話をしてくださいました。

初めに,阿波製紙の会社紹介があり,紙の歴史と徳島県の関係や,紙の化学的構造についてわかりやすく説明をしていただきました。また,自社で製造している様々な紙の機能や特性をお話しくださり,紙について多くのことを学びました。

|

SS2特別講義(鳴門教育大学) 令和4年5月12日(木) 7限実施

演題:「よい課題研究は よいテーマ&問い&仮説から ―課題設定のコツとヒント― 」

講師:鳴門教育大学 准教授 寺島幸生 先生

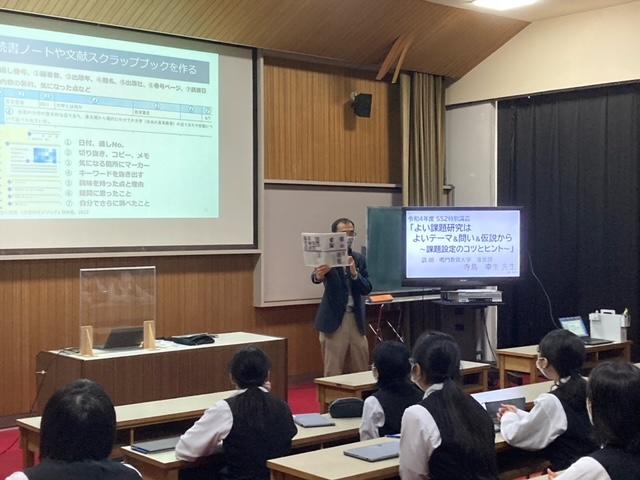

理数科2年次(39名)を対象とした特別講義を実施しました。研究の進め方で大切にしなければならないことは,「テーマ」,「リサーチクエスチョン(問い)」,「仮説」をしっかりと設定することであり,その3点セットが研究を左右することを学びました。また,テーマが決まらないときのヒントも先生の経験をもとに具体的に説明してくださいました。

今回の講義を受講し,「研究の全てはテーマにあるのだと分かった。」「課題研究の進め方についてよくわかった。考えが甘かったと思い直しました。今日教わったことを十分に活かしていきたい。」などの前向きな感想が多くありました。自分たちの課題研究が,よい研究となり新しい成果になるような研究を“凡事徹底”で頑張ります。

|

|

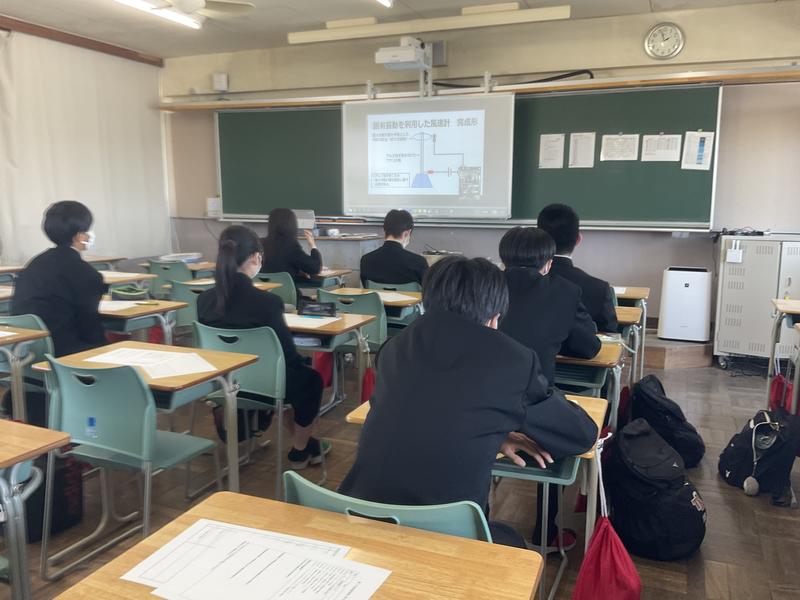

令和4年度 第10回四国地区SSH生徒研究発表会

4月10日(日)に「令和4年度 第10回四国地区SSH生徒研究発表会」がオンラインにより実施され,理数科2,3年次生が参加しました。本校からは「効率の良い換気の方法について」の研究班が代表として発表を行いました。発表後は,生徒間の活発な意見交換があり,研究内容の理解が深まりました。また,四国地区SSH各校の代表班の研究発表を聞いたり,大学の先生方のアドバイスを頂いたりしたことで,多くの刺激を受け,今後の課題研究へのモチベーションになりました。

|

|

|

|

令和3年度 徳島県スーパーサイエンスハイスクール生徒研究合同発表会 R4.3.19(土)

徳島県内のスーパーサイエンスハイスクール指定校や各高等学校の科学部等の課題研究の合同発表会に参加しました。今回は,バーチャル会場(oVice)でのオンライン発表形式で,専用のバーチャル会場(oVice)で,自身のアバターを動かし,研究発表や発表の視聴を行いました。発表者は,スライド資料の共有やカメラ機能を用いた発表を行い,質疑応答・意見交換を通して今後の取り組み方へのヒントをいただきました。

|

理数科SS スペシャリストアカデミー②

日 時 令和4年2月16日(水)

場 所 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所,26HR,15HR(Zoom配信)

講 師 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任助教 長谷 栄治 先生

演 題 「生きたありのままのコラーゲンを観察できる顕微鏡」

今回の講義は,長谷先生の実験室からリモートにより行われました。コラーゲンを生きたありのままの状態で観察することができる、先端光科学技術を用いた顕微鏡に関する研究について講義してくださいました。なぜ生きたありのままのコラーゲンが観察できるのか?という原理を実験を交えて説明された後,研究所で行われている皮膚の老化診断や、臓器障害の診断等への応用例について紹介してくださいました。

物理選択者以外の生徒にとっても,親しみやすい内容であり,光科学技術の研究に興味関心を持ったようです。

|

|

徳島県立富岡西高等学校

〒774-0030

徳島県阿南市富岡町小山18‐3

TEL:0884‐22‐0041

FAX:0884‐23‐4579