TN-SCOPE Science(SS)理数科

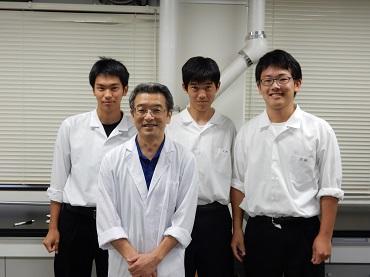

高大連携事業 鳴門教育大学 英語による理科授業 11月12日(金)実施

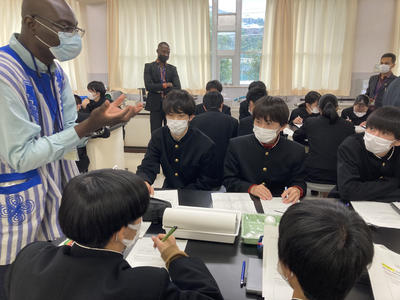

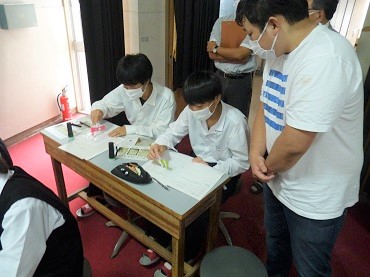

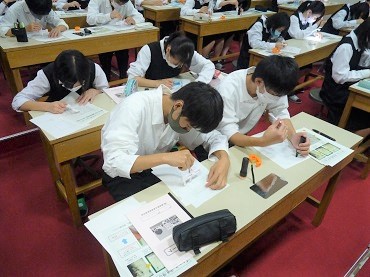

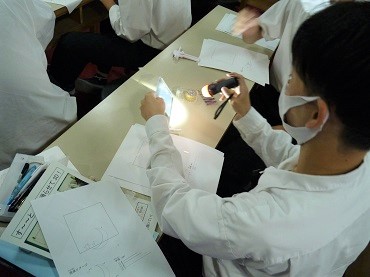

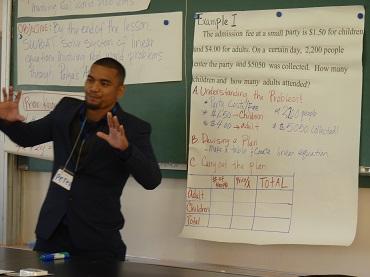

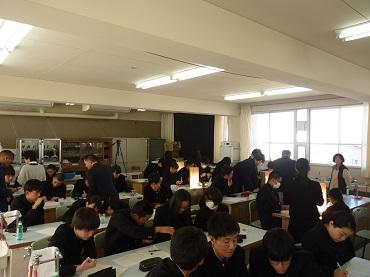

鳴門教育大学理科研修員の方々に来ていただき,オールイングリッシュで理科の授業をしていただきました。生徒は英単語リストを見ながら,ワークシートに取り組み,英語による説明を聞き取りながら内容を理解していきました。

1年次生は体細胞分裂について,DNA複製の仕組みの説明を聞き,自分で染色した細胞のプレパラートを観察しました。2年次生は原子の構造について,オリジナルの原子模型を作成したり,グループワークにより活発な意見交換を行ったりして理解を深めました。

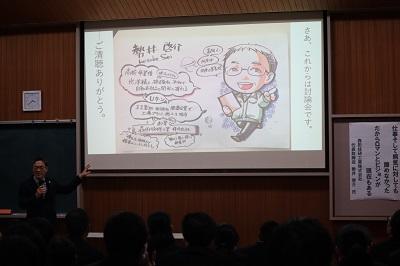

交流会では,研修員の方々からマダガスカル・ブルキナファソ・ネパール・中国・セーシェル諸島それぞれの紹介をしていただき,本校生は日本文化に関係が深い書道,弓道及び剣道の紹介を英語で行いました。

生徒たちは,英語で理科の内容を理解するという貴重な経験をすることができ,英語学習の重要性について再確認できたようです。

|

|

|

|

|

|

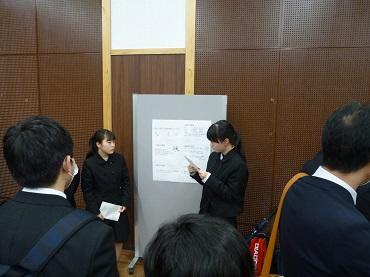

令和3年度 課題研究中間発表会(理数科2年次) 令和3年6月30日(水)7限実施

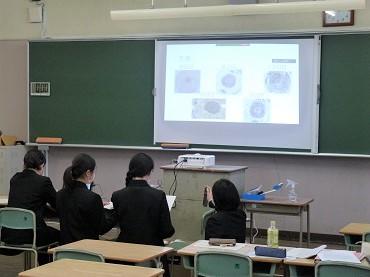

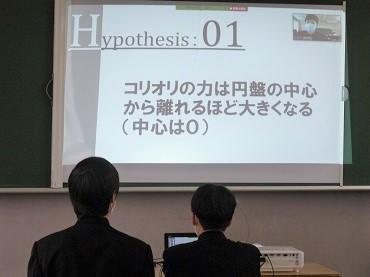

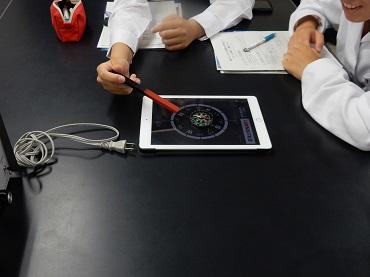

6月30日(水)7限に,理数科2年次(40名)による課題研究中間発表会を実施しました。物理・化学・生物・地学分野に分かれた13班が,課題研究の進捗状況を発表しました。

今回は,Classiにアップロードした発表資料をタブレットで表示させながらスクリーンに投影し説明しました。発表直前まで指導助言をもとに修正等を行い,最新の資料を提供することができました。発表時間は3分程度,質疑応答1分程度で短時間でしたが,指導教官からの鋭い指摘や,活発な意見交換等もあり,お互いに刺激を受けました。質問や助言等を記入したアドバイスシートは,発表後に該当する班に配付し,今後の研究に役立てます。4月から課題研究に取り組んでいますが,今回の発表により,結論を導き出すために何をすべきか等の方向性が明確になったようです。

|

|

令和3年度 福岡県立城南高等学校「ESD課題研究」発表会(オンライン開催) 令和3年6月22日(火)5・6限実施

県外のSHH指定校である福岡県立城南高等学校の学校設定科目「ESD課題研究」のオンラインによる発表会に,理数科2年次(40名)が参加しました。『スマートフォンの使用時間~画面の色との関係性~』『飛沫やウイルスに対するマスクの防御効果』『オンライン授業の実用性と将来性』など身近な問題やSDGsに関するテーマについての発表を視聴しました。

今回は,ダウンロードした発表資料をタブレットで表示させながら視聴しました。スクリーンでは見えにくいグラフや図等を拡大したり,見逃したスライドを見返したりすることができ,理解を深めることができました。

オンライン発表会を視聴し,「他校の発表の仕方,研究のまとめ方,研究の展開の仕方などでとても参考になった。」「教授の方々の発表者に対する具体的なアドバイスを自分も参考にしてみようと思った。」などの感想があり,たくさんの刺激を受けました。今後の課題研究に役立てたいと思います。

オンライン発表会のようす

|

|

徳島県SSH生徒研究合同発表会

日時 3月21日(日)

場所 各高等学校(ZOOMによるオンライン発表)

参加者 理数科2・1年次

第1部 3月12日(金)~23日(火)まで、研究発表動画を集めた専用ホームページサイトを公開する。

第2部 3月21日(日)各高校で分科会に分かれ、ZOOMミーティングによりオンライン開催となりました。

|

|

|

|

今回の発表会でご支援くださった徳島県教育委員会・科学技術高等学校SSH事務局の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

第2回徳島県SSH高等学校課題研究研修会

課題研究及び科学部研究研修会(オンライン)

日時 2月19日(金)

場所 各高等学校(城南高校よりZOOMでオンライン配信)

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 徳和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

大淵 朗 先生(数学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大渕 朗 先生(数学) 上野 雅晴 先生(化学)

参加者 理数科1年次

第2回内容:各グループで課題研究予定内容を発表し、質疑応答を行い、研究内容や研究の進め方に対する指導助言

|

|

|

|

|

|

SSH 理数科SS スペシャリストアカデミー②

日 時 令和3年1月15日(金)

場 所 本校視聴覚教室

講 師 独立行政法人国立病院機構 徳島病院 高田 信二郎 先生

~未来の研究開発者への提言~ 」

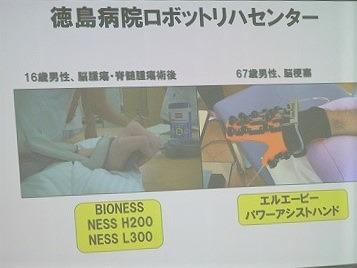

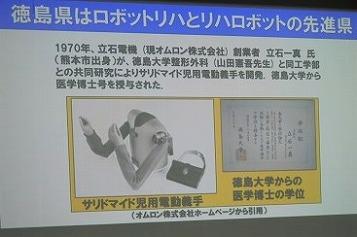

高田先生は、「ムーンショットとは人々を魅了する野心的な目標を掲げて世界中の研究者の英知を結集しながら困難な社会課題の解決を目指し、挑戦的な研究開発を進める研究開発制度である」として、医科学分野での破壊的イノベーション創出に向けた日本で現在進行中の挑戦による成果(徳島病院での先進的な取り組みも含む)を話してくださいました。

|

|

|

|

②再生医療 リハビリテーション

③ゲノム編集 リハビリテーション

④サイバネテックアバター リハビリテーション

について、順を追って話をしてくださいました。

障害受容の昨今についても触れられ、現在の医療は、再生医療・ゲノム編集・遺伝子治療・新たな治療薬を受け、動かない部分が動くかもしれないようになっている。そのときに備えて、今よりも体が弱らないようにリハビリテーションしましょうという段階であり、更にSociety 5.0時代のサイバー・フィジカル空間で活躍できるものを目指す時代に入っていると述べられました。

高田先生は、「研究開発には直感が不可欠である。直感を強化するためには、深くて狭い専門知識を身につけるだけではなく、浅くて広い知識を身につけることも重要であり、何事にも興味を持ってしっかり学習して欲しい」と締められました。

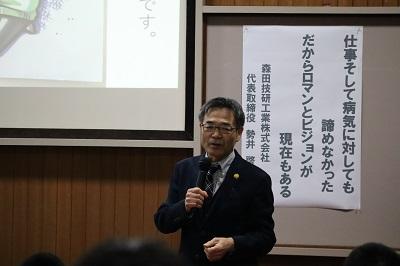

SSH 理数科SS スペシャリストアカデミー①

「ものづくりの楽しさと挑戦 ~徳島・阿南の未来に向けて~」

日 時 令和2年12月2日(水)

場 所 本校視聴覚教室

講 師 有限会社 岸火工品製造所 専務取締役 岸 洋介 先生

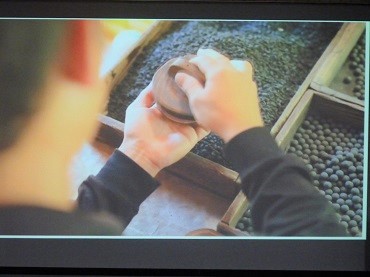

岸先生は、「花火師は一瞬の感動に手間と想いをかける」として、①就職編、②競技大会編、③これからの花火産業 について、順を追って話をしてくださいました。

②・花火の種類(割物・半割物・ポカ物)について

・化学反応と発色について

・自らが目指した藍色の発色の研究について

・型花火と現在のトレンド

・初の競技大会参加と師匠との出会い

③中四国初に企画した「にし阿波花火競技大会」では、有料化による収益の確保、大曲競技

大会参加の花火屋を招待、音楽に合わせた花火演出を行った

|

|

|

|

|

|

岸先生は、「製造だけでなく、人々に喜んでいただける大会などをプロデュースする産業としての転換」の重要性について説明してくださいました。また、高校生に向けて、「すぐに就職するタイミングはやってきて、ほとんどの生徒は学生生活から一変する。仕事を楽しむ準備をしていこう」と、日々学習することが大切であると締められました。

徳島県SSH高等学校課題研究研修会(オンライン)

(オンライン)

日時 11月24日(火)

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 徳和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

大淵 朗 先生(数学) 久田 旭彦 先生(物理学)

参加者 理数科1年次

|

|

|

|

|

|

|

|

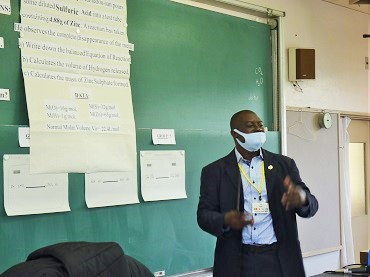

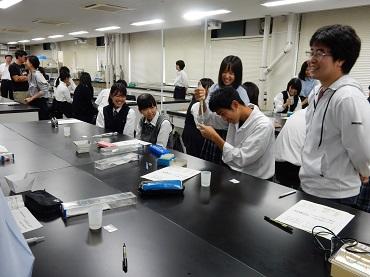

SSH 理数科SS高大連携 鳴門教育大学 英語による理科授業

1.日 時 令和2年11月13日(金)

2.場 所 本校物理実験室・生物実験室、研修会館3F

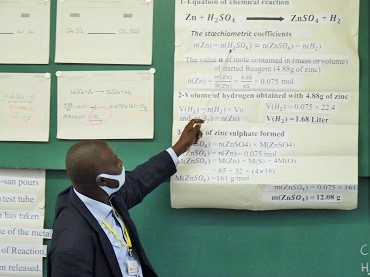

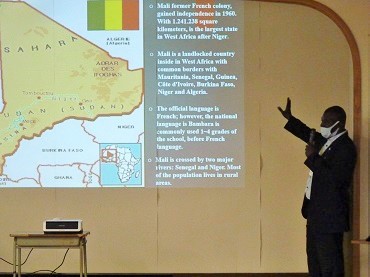

3.授業者 ①授業者の名前: Mr. SANOGO Bema

国名:マリ共和国(アフリカ)

国名:フィジー共和国(大洋州)

③アシスタントの名前: Mis. Diana Marcela Andino Mejia

国名:ホンジュラス共和国(中央アメリカ)

4.講義

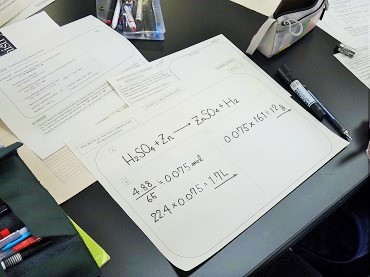

理数科 2年次(①化学基礎授業 40名) テーマ:物質量と化学反応式

|

|

|

|

|

|

|

|

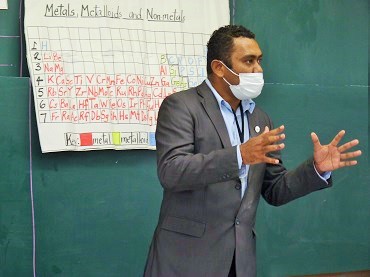

理数科1年次(②化学基礎授業 40名) テーマ:金属・非金属の性質の違い

|

|

|

|

|

|

|

|

5.交流会(研修館3F)

講義後、理数科2・1年次生との交流会を行いました。生徒が学校行事や部活動等について紹介を行った後、研修員の方々にホンジェラス共和国・フィジー共和国・マリ共和国それぞれの紹介をしていただきました。今回の行事により、何事も深く学習し、世界にも目を向け、英語を学習するモチベーションを更に上げてもらいたいと考えています。

このような貴重な機会を作って下さった鳴門教育大学の先生方や研修員の方々に、この場をお借りして御礼を述べさせていただきます。

|

|

|

|

|

|

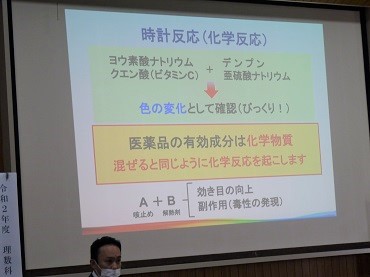

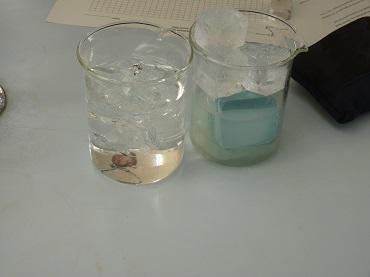

SSH 高大連携授業 徳島文理大学

日 時 令和2年10月28日(水)

教授 山本 博文 先生

|

|

山本教授は、チーム医療である現代医療の中で薬剤師は「薬事に関わる責任者」として非常に重要であり、時計反応の実験を例にして、化学反応の起こすリスクを考えることの重要さを説明してくださいました。

・TDCMから毒性を取り除くと、免疫を活性化できること

・サルーシンによって青さのりの培養・養殖が可能になったこと

などを紹介してくださいました。

また、薬剤師の業務として

・処方監査・疑義照会

・処方提案

・薬の調剤や製剤化

・医療品情報提供

・薬の副作用管理 等についても、説明してくださいました。

山本教授は、「化学反応を深く研究することにより様々な問題点が解決できる重要性」について述べられました。そして、真摯に学習することが大切であり、ぜひ薬学をめざす人が増えて欲しいと締められました。

|

|

|

|

科学技術アカデミー参加報告

科学への誘い -advanced-

10月2日(金)に板野町の徳島県立総合教育センターで,科学技術アカデミー「科学への誘い-advanced-」の講座『屈折望遠鏡で天体を観測してみよう』が開催され,本校から4名(1年次生2名,2年次生2名)が参加しました。

天体望遠鏡の基本構造や設営・撤収についての講義を受けた後,観測実習に入りました。本校生4名は,全員が望遠鏡の設営は初めてでしたが,講義の成果もあってそれほど苦労することなく設営できました。当日は晴天の夜空で輝く木星・火星や夏の星座・秋の星座を観察することができました。観察の合間に,センター屋上の天体ドームで,口径20cmの大型望遠鏡でとらえた驚くほど鮮明な星像を見ることもできました。実り多い研修を行うことができました。

|

|

|

|

|

|

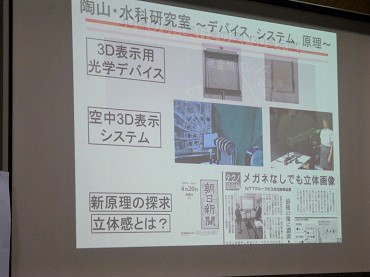

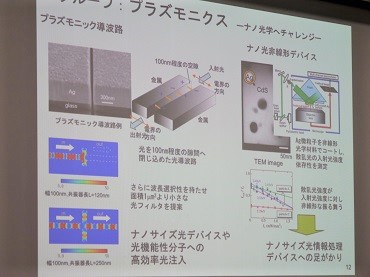

SSH 理数科 高大連携授業 徳島大学

教 授 陶山 史朗 先生

|

|

|

|

今回の実習は3D(三次元)映像に関して、アーク3D表示システムを紹介していただいた後、3D制作実習をしていただきました。実習サポートとして、光応用の水科先生や大学院生・大学生の皆さんが参加して、アドバイスしてくださいました。又、実習中には大学についての質問等にも答えてくださいました。実際に各自が3D制作を体験し、富岡西高校生にとって大変有意義な実習となりました。

|

|

|

|

|

|

理数科 高大連携授業 鳴門教育大学

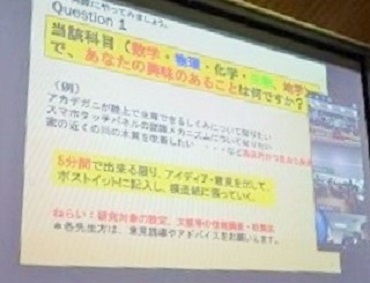

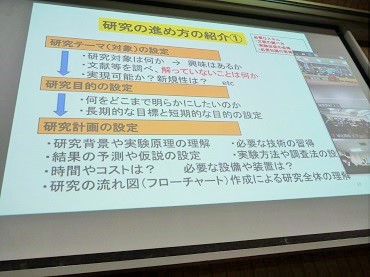

本年度、2年次はコロナウイルスの影響もあり、2学期から本格的に課題研究が始まります。それに先立ち、課題研究の進め方の注意事項等について、わかりやすく興味を喚起するような内容の講義をしてくださいました。

2.テーマの見つけ方・決め方

3.研究の進め方

4.データの整理と表示

5.研究のまとめ・発表

|

|

|

|

生徒にとって、これからの課題研究や学習に生かすことができる貴重な経験となりました。講義を通して、身近なことの中にいろいろな研究対象となる課題がたくさんあることや、視点を変えることでそれらを見つけたり、そのデータのまとめ方によって思わぬ関係性を発見できたりする楽しさに気づいてくれたことと思います。

寺島准教授の講義は、何事にも疑問をもって多角的に見ることが大切であるということと、高校生であれ大学の科学者であれ、基本的探究過程は共通なので、ぜひその姿勢を身につけて欲しいというお話で締められました。

理数科 校内課題研究発表会

3年次理数科がこれまで行ってきた課題研究について、パワーポイントによる課題研究発表会を行いました。本年度はコロナウイルス感染防止対策のため、S3教室・S2教室・26HR教室・16HR教室に分散し、開会式・閉会式はZoomを使用し4教室同時開催、研究発表は4教室ローテーションで行いました。1・2年次理数科生が参加し、11班の発表を順番に聞いて疑問点を質問をしたり評価をしていきました。今回の発表内容は、全国SSH課題研究発表会や日本学生科学賞等に出品予定です。

|

|

|

|

|

|

|

|

3年次生徒テーマ

化学: 歯は溶けるのか

化学: 石けんの研究

化学: ゴムの劣化と脂肪酸の関係

生物: 阿波番茶の研究

生物: 日照度や地面の硬さと植生の関係

生物: オーキシンについて

生物: 微生物

物理: コイルガンの作成と温度によるエネルギー変換効率についての考察

物理: ヘロンの噴水原理で災害対策は可能か?

物理: 空気抵抗と終端速度の関係

【SSH】スペシャリストアカデミーが行われました

課題研究及び科学部研究研修会参加報告

場所 徳島大学総合科学部2号館・地域連携プラザ・けやきホール

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 徳和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

小山 晋之 先生(物理学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大淵 朗 先生(数学)

|

|

|

|

|

|

|

|

この研修会には、富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の徳島県理数科4校の生徒が集まり開催されました。15班毎のABC3グループに分かれ、各班5分程度のポスター発表を行い、ローテーションで回っていきました。そして全班を先生方も回っていただき、実験の方法や進め方のアドバイスをいただきました。本校生にとっては、他校の生徒と科学的意見交換を体験する貴重な場となり、これからの課題研究に対するモチベーションを増すことができました。

貴重な機会を与えてくださった徳島大学の皆様、そして今回の参加でご支援くださった徳島県教育委員会・徳島県立総合教育センター・城南高校SSH事務局の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

徳島県SSH高等学校研修会参加報告

課題研究及び科学部研究研修会参加報告

場所 徳島大学総合科学部2号館・地域連携プラザ・けやきホール

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 徳和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

小山 晋之 先生(物理学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大淵 朗 先生(数学)

|

|

|

|

|

|

|

|

この研修会には、富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の徳島県理数科4校の生徒が集まり開催されました。15班毎のABC3グループに分かれ、各班5分程度のポスター発表を行い、ローテーションで回っていきました。そして全班を先生方も回っていただき、実験の方法や進め方のアドバイスをいただきました。本校生にとっては、他校の生徒と科学的意見交換を体験する貴重な場となり、これからの課題研究に対するモチベーションを増すことができました。

貴重な機会を与えてくださった徳島大学の皆様、そして今回の参加でご支援くださった徳島県教育委員会・徳島県立総合教育センター・城南高校SSH事務局の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

徳島県SSH高等学校課題研究及び科学部研究研修会参加報告

課題研究及び科学部研究研修会参加報告

場所 徳島大学理工学部共通講義K棟6F 創生スタジオ

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 徳和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

小山 晋之 先生(物理学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大淵 朗 先生(数学)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

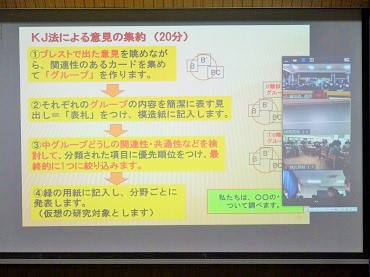

この研修会には、富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の徳島県理数科4校の生徒と自然科学部の生徒を中心に多数が集まり開催されました。まず、4校生が混じったグループ毎にアイスブレイキングから始まり、興味ある分野の内容についてそれぞれが提案するブレインストーミングへと移行しました。次にKJ法に入り、グループ毎に意見の集約を図っていきました。そして全グループが課題を発表し、先生方に研究の進め方の説明をいただきました。本校生にとっては、他校の生徒と科学的意見交換を体験する貴重な場となり、学習意欲や研究意欲を増すことができました。

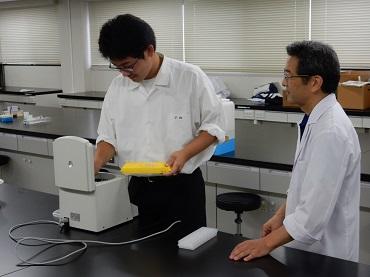

科学技術アカデミー参加報告

内容 「DNA制限酵素地図を作成しよう」

場所 徳島大学総合科学部共通教育実験室(生物)

講師 徳島大学 渡部 稔 先生

参加者 2・1年次(希望者)

この実習では、ある一定の長さのDNAを様々な制限酵素で切断し、アガロースゲル電気泳動法により切断されたDNAの長さを調べました。

|

|

|

|

②日時 9月29日(日)

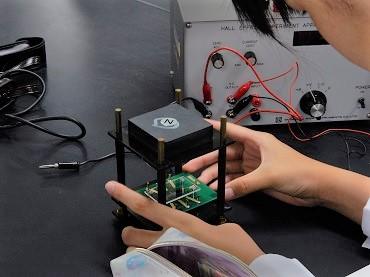

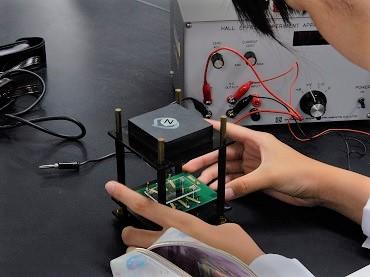

内容 「電子コンパスのしくみを学ぼう」

場所 徳島大学総合科学部共通教育実験室(物理1)

講師 徳島大学 小山 晋之 先生

参加者 2・1年次(希望者)

携帯電話などに搭載されている、地磁気センサのしくみを学びました。

|

|

|

|

③日時 10月5日(土)

内容 「宇宙からの放射線を探ろう」

場所 徳島大学総合科学部共通教育実験室(物理Ⅰ)

講師 徳島大学 伏見 賢一 先生

参加者 2・1年次(希望者)

宇宙空間を高エネルギーで飛び交っている宇宙線が、どの方向からやってくるのかを調べました。

|

|

|

|

理数科行事 英語による理科・数学授業

1.日 時 令和元年11月15日(金)

3.授業者

①Mr. ROBERT Peter ② Mr. GULFAN Vlademir

国名:マーシャル諸島

|

|

4.講義 理数科 1年次(①数学授業 40名)

|

|

|

|

|

|

|

|

理数科2年次(②生物:環境学習40名)

|

|

|

|

|

|

|

|

5.交流会(研修館3F)

鳴門教育大学理科研修員の方々に来ていただき、オールイングリッシュで理科及び数学の授業をしていただきました。2年生は環境学習についての実験・講義、1年生は数学についての講義内容でした。生徒たちは英単語リストを見ながら、テキストを読み、会話をよく聞いて内容を理解していきました。活動とコミュニケーションを多く取り入れていただいたので、後半になるほど活発に発言できるようになりました。

7時間目は理数科2・1年次生との交流会を行いました。生徒によるビデオ映像を使った学校行事紹介の後、研修員の方々にマーシャル諸島とマリ共和国の紹介をしていただきました。その後、質問タイムをとり、楽しい交流会になりました。今回の行事により、何事にも深く学習し、英語を学習するモチベーションを更に上げてもらえたらと考えています。

このような貴重な機会を作って下さった鳴門教育大学の先生方や研修員の方々に、この場をお借りして御礼を述べさせていただきます。

|

|

|

|

理数科行事 高大連携授業 徳島大学

日 時 令和元年10月30日(水)

教 授 安野 卓 先生

演 題 「知的なモノを作る技術~知能ロボットから植物栽培まで~」

|

安野教授は、研究事例を挙げながら、研究室の説明をわかりやすくしてくださいました。

①群移動ロボットの協調運送制御について

②地図データに基づく防除(運搬)ロボットの自律ナビゲーションについて

③簡略化ファジィ推論を用いた日射量予測に基づく潅水制御システムについて

|

|

|

|

①②③については実際のロボット動画や、学生と手作りした機器や施設、トマト栽培の様子などを見せていただき、生徒たちはとても興味を持ったようです。

又、AIにつながる複素ニューラルネットワークが遺伝子配列を使って開発されていることも説明してくださいました。

安野教授の講義は、高校での様々な分野の学習が大学での研究に役立つので頑張って欲しい、工学は科学と技術の架け橋になる重要な分野なので、ぜひ工学に進んで欲しいというお話で締められました。

徳島県立富岡西高等学校

〒774-0030

徳島県阿南市富岡町小山18‐3

TEL:0884‐22‐0041

FAX:0884‐23‐4579