TN-SCOPE Science(SS)理数科

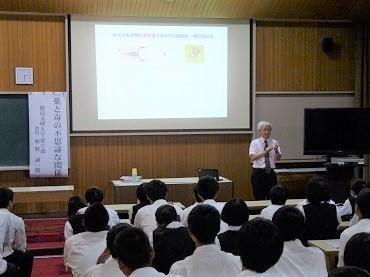

理数科行事 高大連携授業 徳島文理大学

理数科行事 高大連携授業(1・2年次合同)

「薬と毒の不思議な関係」

日 時 令和元年10月9日(水)

場 所 本校視聴覚教室

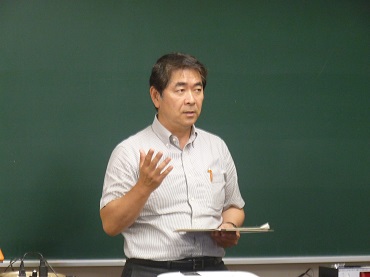

講 師 徳島文理大学 薬学部

教授 姫野 誠一郎 先生

教授 姫野 誠一郎 先生

演 題 「 薬と毒との不思議な関係 」

|

姫野教授は「薬毒同源」、薬と毒の作用は紙一重であり、毒の研究は生物学の研究につながると、次の具体例からお話し下さいました。

・ふぐ毒のような神経毒が鎮痛薬に転用されている事例

・サリンによく似た毒がアルツハイマー認知症の症状の軽減に聞く事例

・ヒ素が漢方薬に混ぜられている事例や白血病の特効薬に使われている事例

次に、バングラディシュ等のアジアのヒ素被害の実情等も映像を通じて、環境問題解決について学習するのも薬学部が適していると教えてくださいました。

・サリンによく似た毒がアルツハイマー認知症の症状の軽減に聞く事例

・ヒ素が漢方薬に混ぜられている事例や白血病の特効薬に使われている事例

|

|

|

|

次に、バングラディシュ等のアジアのヒ素被害の実情等も映像を通じて、環境問題解決について学習するのも薬学部が適していると教えてくださいました。

姫野教授は講義中、「薬剤師は薬という鋭いメスの上手な使い方と安全性を理解し、使いこなせるサイエンティスト(科学者)でなければいけない」と述べられました。そして、薬学は総合的な学問であり、学問はまずあらゆることに対して素朴に疑問を抱くことが大切であると締められました。

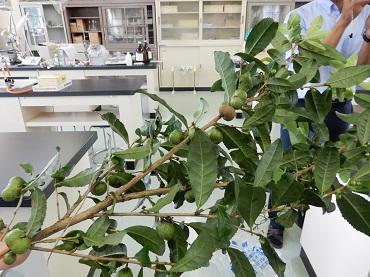

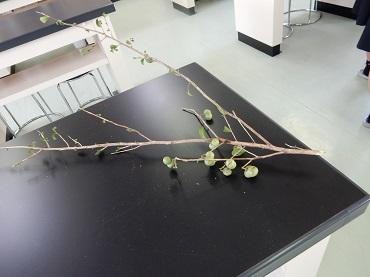

茶葉処理実習

茶葉処理実習

9月13日 放課後に,茶葉処理の実習を行いました。

9月13日 放課後に,茶葉処理の実習を行いました。

①茶葉を摘み取る

試料の茶木から茶葉を摘み取りました。実際には,葉軸や小枝も同時に摘み取るそうですが,今回は,葉を中心に摘み取りました。

|

|

|

|

②茶葉を煮込む

茶葉が自然に発酵するのを抑制するための作業です。実際には「蒸す」ようですが,今回はお鍋で煮てみました。独特のにおいを,苦手と感じる人もいました。煮汁の色は,濃いお茶の色をしていました。

|

|

|

|

③茶葉をもむ

茶葉を手もみします。表面が細かく泡立ってくる感じでした。

|

|

④茶葉を発酵させる

茶葉の発酵は,実際には木樽に入れるのですが,鍋に敷き詰めて濾紙を置き,煮汁をひたひた程度に入れたあと,おもりをのせて加重しました。5日間~20日間で発酵の様子を調べたいと考えています。別に,自然乾燥させる茶葉も用意しました。

|

|

|

|

初めての茶葉処理に,不安と期待の両方を感じています。「最初からうまくいくはずがない」という気持ちと,「次につながる良い結果が出てほしい」という両方の気持ちで見守っていきたいと思います。

茶木植え付け作業

茶木植え付け作業

相生晩茶学習の一環として,令和元年8月22日(木),学校中庭の一角に,茶の苗木を植え付けました。一般的には,もっと涼しくなってから植え付けるようです。3本の苗木は,自宅に茶木のある本校職員から提供されたものです。

当日は最高気温が35℃にも達する猛暑で,最後にはたっぷりと水をあげました。うまく成長してくれれば,観察・実験などの大きな助けとなってくれると期待しています。暑さの中,慣れない作業でしたが,全員が無事に終えることができました。

|

|

|

|

|

|

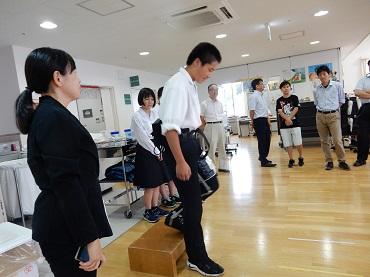

徳島病院リハビリロボット学習会

独立行政法人 国立病院機構 徳島病院リハビリテーションセンター

8月16日(金)

○ リハビリロボット(介護・支援ロボット)の学習会を行いました。理数科1年次の5名が参加しました。

8月16日(金)

○ リハビリロボット(介護・支援ロボット)の学習会を行いました。理数科1年次の5名が参加しました。

|

○徳島病院の髙田信二郎先生にお願いして,リハビリロボットの現状と開発についての学習をした後で,実際に装着して歩いてみました。

○徳島大学大学院の安野卓先生,京都大学大学院の大畑光司先生をはじめとして病院関係の方々や開発業者の方も参加されており,内容の濃い充実した学習ができました。

○徳島大学大学院の安野卓先生,京都大学大学院の大畑光司先生をはじめとして病院関係の方々や開発業者の方も参加されており,内容の濃い充実した学習ができました。

|

|

|

|

|

理数科行事 1年次

岡山大学 津島キャンパス

令和元年8月11日(日)

令和元年8月11日(日)

夏休み理数科行事(1年次)として、岡山大学オープンキャンパスに参加しました。連日高い気温で、熱中症の心配もありましたが、当日は薄曇りとなり、思ったより過ごしやすい日になりました。富岡西高校生以外にもたくさんの高校生が参加していて、生徒たちも良い刺激を受けたようです。

生徒たちは午前・午後は、希望した学部学科に分かれて学部説明・研究教育講演・体験実習・研究室見学などを受講しました。これからの進路選択・文理選択に役立ててもらえたらと思います。

生徒たちは午前・午後は、希望した学部学科に分かれて学部説明・研究教育講演・体験実習・研究室見学などを受講しました。これからの進路選択・文理選択に役立ててもらえたらと思います。

|

参加学部学科:理学部数学科・物理学科・化学科・生物学科・地球科学科

薬学部薬学科・創薬学科

工学部情報系学科・機会システム系学科・化学系生命学科

環境理工学部環境管理学科

法学部法学科

経済学部経済学科

薬学部薬学科・創薬学科

工学部情報系学科・機会システム系学科・化学系生命学科

環境理工学部環境管理学科

法学部法学科

経済学部経済学科

相生晩茶現地学習

相生晩茶現地学習

令和元年8月1日(木)に,相生晩茶についての現地学習を行いました。

|

|

|

|

|

|

7名の生徒が,相生町吉野の晩茶生産農家である田淵さんのお宅に伺い,摘み取り後の処理について説明を受けました。ご自宅の庭いっぱいに広げられた茶葉と茎に感動しました。その後,茶畑に案内していただきました。急傾斜地に間隔を取って整然と植えられて、丁寧に手入れされていました。休憩時にいただいた晩茶のさわやかで澄んだ味わいに,暑さを忘れることができました。

|

|

|

|

|

|

相生晩茶については、発酵の課題研究として継続して行っていく予定です。

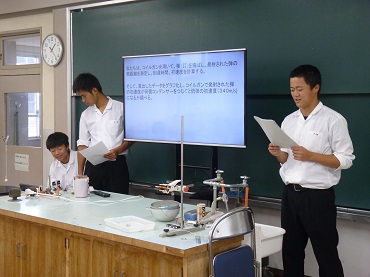

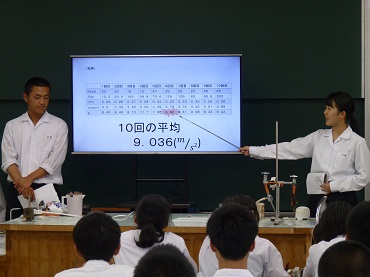

中学生体験入学 課題研究発表会

中学生体験入学(課題研究発表会)

令和元年7月30日(火)

本年度、本校中学生体験入学において、理数科の課題研究発表会を行いました。代表5グループが、中学生や一般の方々に、これまで行ってきた課題研究についてパワーポイントで発表しました。体験入学であったので、在校生は研究で苦労した点や楽しかった点も交えながら説明しました。中学生の皆さんには、ぜひ理数科に入学していただき、課題研究を行う楽しさを実感していただきたいと考えています。

文化祭ではポスターも展示しますので、ぜひ御覧下さい。

|

|

|

|

|

|

理数課・自然科学部 校内課題研究発表会

理数科・自然科学部 校内課題研究発表会

令和元年7月19日(金)13:00~15:20

3年次理数科がこれまで行ってきた課題研究についてのパワーポイントによる課題研究発表会を、物理実験室・生物実験室・地学実験室の3教室ローテーションで行いました。1・2年次理数科生と科学部部員が参加し、13班(自然科学部を含む)の発表を順番に聞いて疑問点を質問をしたり評価をしていきました。今回の発表内容は、徳島県高等学校総合文化祭(自然科学部門)、徳島県科学作品展、徳島県科学経験発表会、全国SSH課題研究発表会等に出品予定です。

|

|

3年次生徒テーマ

化学: 銀鏡反応を起こしやすくするための条件

化学: エステルであんなことやこんなこと

化学: 糖の違いによるアルコール発酵について

化学: 銅板上での緑青の生成

数学: 知らなかった!貴金属数の魅力

生物: 乾燥による細胞断面と成分の変化

生物: 校内の稲科植物で納豆を作る

生物: 災害時の飲み水を確保する

物理: 楽器の複雑な波形をシンプルな正弦波から合成する

物理: コイルガンの可能性

物理: Rainbow ~ 虹ができる条件

物理: 架空の円錐振り子を見る

自然科学部:地衣類の分布調査と生育環境との関連性

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中学校体験入学では代表が発表し、文化祭ではポスターも展示しますので、ぜひ御覧下さい。

ポートフォリオ作成しました(SS)

本時は, SA1, SS1 ともに中学時代のポートフォリオを作成しました。

自己の強みを分析し , これから取り組むべき課題を設定していきます。

徳島県立富岡西高等学校

〒774-0030

徳島県阿南市富岡町小山18‐3

TEL:0884‐22‐0041

FAX:0884‐23‐4579

アクセスカウンター

0

3

4

7

8

5

3

4