TN-SCOPE Science(SS)理数科

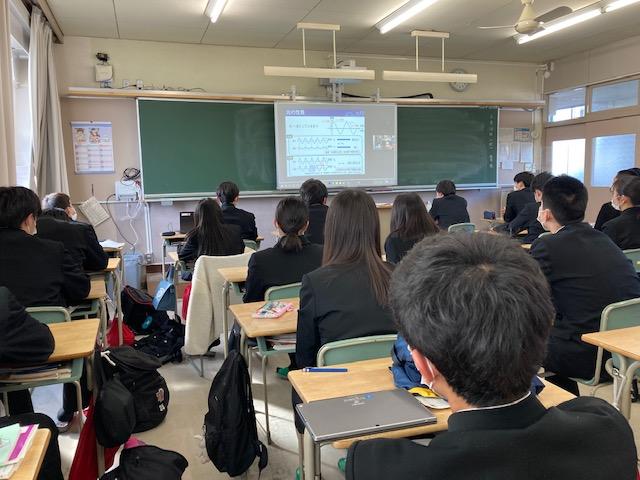

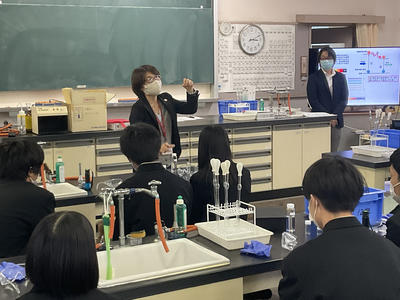

SS2特別講義(鳴門教育大学) 令和5年5月8日(月)7限実施

演題:「よい課題研究はよいテーマ&問い&仮説から」

-課題設定のコツとヒント-

講師:鳴門教育大学 准教授 寺島幸生 先生

講義内容:理数科2年次生を対象とした特別講義を実施しました。「テーマ」、「リサーチクエスチョン(問い)」、「仮説」の3点セットをしっかりと設定することで、誰もが見聞きしたことのある身近な現象でも、よい研究となり、新しい成果になることがわかりました。また、テーマ探しのヒントを先生の経験をもとに具体的に説明してくださいました。

生徒の感想:今回の講義を受講し、「よい研究には結果が予想しやすいものが多いということがとても意外でした。」「身近なところから研究テーマを見つける方法が分かってよかった。」「仮説を立てる大切さを改めて理解しました。同時に、私たちの仮説も見直してみようと思いました。」などの前向きな感想が多くありました。自分たちの課題研究が、よりよい研究となり新しい成果になるような研究を目標に頑張ります。

|

|

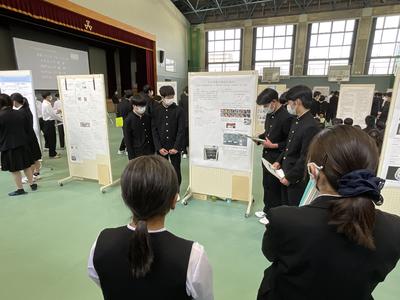

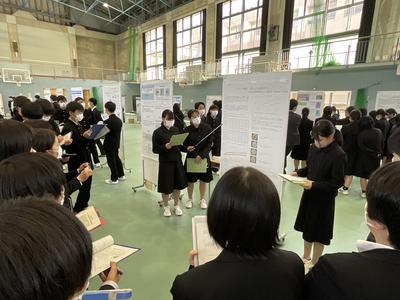

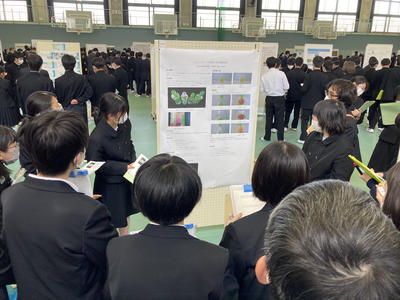

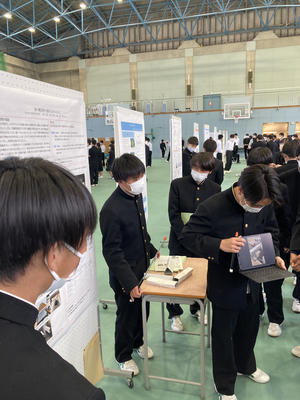

令和5年度第11回四国地区SSH生徒研究発表会 令和5年4月9日(日)

本年度の四国地区SSH指定校(10校)による生徒研究発表会は、高知県立高知小津高等学校で開催され、対面形式によるポスター発表に理数科3年次生が参加しました。午前中はリハーサルを行い、午後12:15から開催行事が行われ、12:30よりポスター発表が始まりました。104テーマの生徒研究をAからDの4グループに分け、各グループが、発表・質疑応答合わせて15分間を、それぞれ3回ずつ行いました。

発表を通して、科学的なコミュニケーションが活発に行われました。また、聴衆に対して短時間で要点を分かりやすく伝える能力を磨くことができました。今後の研究に参考になる貴重なアドバイス等をいただくことができ、有意義な時間を過ごすことができました。7月の最終発表に向けて、さらに実験データを収集し、研究を深化させていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第2回SSH高等学校課題研究研修会参加 令和5年3月14日(火)

「課題研究や科学部研究のテーマ設定及び研究の進め方に対する指導・助言」

場所 :各高等学校(城南高校よりZoomでオンライン配信)

参加者:理数科1年次生

指導者:徳島大学理工学部理

三好 德和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

小山 晋之 先生(物理学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大渕 朗 先生(数学) 上野 雅晴 先生(化学)

第2回内容:各グループで課題研究予定内容を発表し、質疑応答を行い、研究内容や研究の進め方に対する指導助言

|

|

第1回と同様にオンライン開催となりました。富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の徳島県理数科4校の生徒と徳島大学等がオンラインでつながり実施されました。まず、各会場でブースAからブースFの6ブースにグループが別れ、順に各グループの発表を行いました。各グループ発表後に質疑応答を行い、研究内容や研究の進め方に対して、それぞれのブース担当の先生から指導助言を頂きました。

本校生にとっては、他校の生徒との科学的意見交換を通して、これからの研究内容等の手法や方向性について考える貴重な場となりました。

このような貴重な機会を与えてくださった徳島大学理工学部の皆様、そして今回の参加でご支援くださった徳島県教育委員会・城南高校SSH事務局の皆様に、この場を借りてお礼申し上げます。

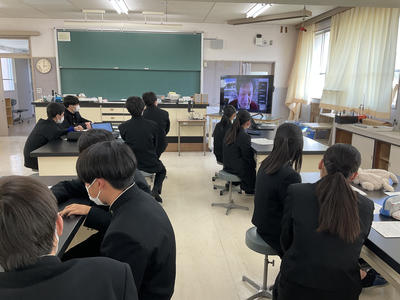

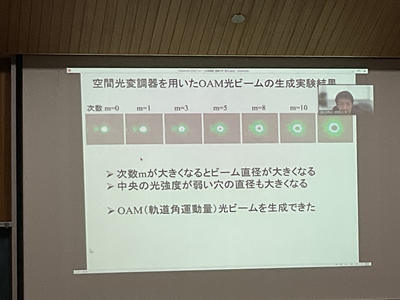

スペシャリストアカデミー 令和4年12月13日(火)

演題:「大容量かつ柔軟なネットワークを支える光通信技術」

講師: 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 岸川博紀准教授

岸川先生は「大容量かつ柔軟なネットワークを支える光通信技術」と題して,大容量通信を支える光通信技術の基礎から,最新の研究動向に至るまで,わかりやすく解説してくださりました。また,光を使って髪の毛の太さを測る実験を見せてくださりました。この講義を通して,年々増大する通信量に対応するために,色々な方法で研究開発がなされていることや,私たちが快適に過ごしている毎日は,科学技術に支えられていることを再確認しました。

|

|

|

|

第1回SSH高等学校課題研究研修会参加 令和4年11月22日(火)

「課題研究や科学部研究のテーマ設定及び研究の進め方に対する指導・助言」

場所 :各高等学校(城南高校よりZoomでオンライン配信)

参加者:理数科1年次生

指導者:徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 德和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

小山 晋之 先生(物理学) 久田 旭彦 先生(物理学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大渕 朗 先生(数学) 上野 雅晴 先生(化学)

コロナウイルスの影響で富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の理数科4校の生徒をオンラインでつなぎ実施されました。このような貴重な機会を与えてくださった徳島大学理工学部の皆様,そして今回の参加でご支援くださった城南高校SSH事務局の皆様に,この場を借りて御礼申し上げます。

|

|

|

|

SSH特別講義(徳島文理大学) 令和4年11月17日(木)5・6限実施

演題:「医療人に必要な『倫理観』と『使命感』~新しい病気の発見から学んだこと~」

講師:徳島文理大学 薬学部 教授 深田 俊幸 先生

理数科1年次(40名)を対象とした特別講義を実施しました。なぜ亜鉛が生命活動に不可欠な元素であるのかについて,亜鉛欠乏症の事例を挙げて分かりやすく説明してくださいました。

また,深田先生ご自身が亜鉛の研究と新しい病気の発見の経験から,医学や薬学を志す医療人にとって『倫理観』と『使命感』とは何か?という課題に対し,「患者様と真摯に病気に対峙し,その成果を患者様に返す」ことであり,そのためには「探究心(リサーチマインド)と人一倍の努力が必要」と締めくくられました。

今回の講義を聴き,「亜鉛が人間にとって大事なものだということを知り,興味がわきました。」や「先生の研究に対する探究心や倫理観,使命感,参考にしたいと思います。」などの感想が多数ありました。今後の課題研究や進路選択に生かしていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

SSH特別講義(神戸大学) 令和4年10月12日(水)

演題:「小惑星衝突と小惑星探査」

講師:中村 昭子准教授

本校出身の中村先生に「小惑星衝突と小惑星探査」と題して,太陽系にある小惑星と呼ばれる,惑星や衛星でない無数の天体について,JAXAの探査機「はやぶさ」と「はやぶさ2」が小惑星を探査し,持ち帰った試料やNASAの探査機による小惑星への衝突実験から,小惑星はどんな天体なのか,わかりやすく教えてくださいました。また,今後どのような探査が計画されているか,についてもお話しくださいました。講義の後に9月にご講義いただいた桑原教彰先生との高校時代のことや,研究者を目指すきっかけなど進路選択に参考になるお話もしていただきました。

|

|

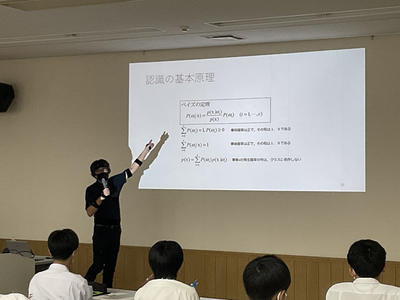

SSH特別講義(京都工芸繊維大学) 令和4年9月16日(金)

演題:「人の五感とメタバース」

講師:桑原 教彰教授

本校出身の桑原先生に「人の五感とメタバース」と題して,まず,最初に人はどのように物を認識するのかについてわかりやすく教えてくださいました。次にメタバースを支える技術について,実際に仮想空間のデザインやモーションキャプチャについて実演してくださいました。また,錯覚を利用した「首振りドラゴン」を実際に作製しました。私たちの生活を豊かにする科学技術について知ることができ,大変興味・関心が高まり,今後の学習意欲や進路選択につながる講義となりました。

|

|

|

|

校内課題研究発表会 令和4年7月20日(水)

3年次理数科がこれまで行ってきた課題研究について,パワーポイントを用いた課題研究発表会を行いました。4会場に参加者を分散させ,発表するグループが各会場を移動する方式で実施しました。開会式・閉会式はZoomを使用し4教室同時開催で行いました。理数科1・2年次生も参加し,11班の発表を順番に聞いて疑問点の質問や評価をしました。

|

|

|

スペシャリストアカデミー 令和4年7月14日(木)

演題:「KAMIにできないことはない」

講師: 阿波製紙株式会社 研究開発部 久保 智也 先生,近藤 徹 先生

理数科1・2年次生を対象とした講演を実施しました。1年次は,教室でZoom配信により拝聴しました。久保先生は,「KAMIにできないことはない」と題して,①会社紹介,②徳島県と紙の歴史,③紙の構造,④開発について,順を追って話をしてくださいました。

初めに,阿波製紙の会社紹介があり,紙の歴史と徳島県の関係や,紙の化学的構造についてわかりやすく説明をしていただきました。また,自社で製造している様々な紙の機能や特性をお話しくださり,紙について多くのことを学びました。

|

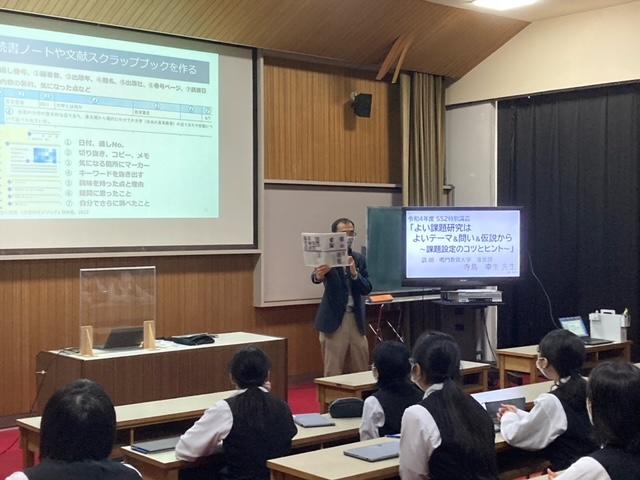

SS2特別講義(鳴門教育大学) 令和4年5月12日(木) 7限実施

演題:「よい課題研究は よいテーマ&問い&仮説から ―課題設定のコツとヒント― 」

講師:鳴門教育大学 准教授 寺島幸生 先生

理数科2年次(39名)を対象とした特別講義を実施しました。研究の進め方で大切にしなければならないことは,「テーマ」,「リサーチクエスチョン(問い)」,「仮説」をしっかりと設定することであり,その3点セットが研究を左右することを学びました。また,テーマが決まらないときのヒントも先生の経験をもとに具体的に説明してくださいました。

今回の講義を受講し,「研究の全てはテーマにあるのだと分かった。」「課題研究の進め方についてよくわかった。考えが甘かったと思い直しました。今日教わったことを十分に活かしていきたい。」などの前向きな感想が多くありました。自分たちの課題研究が,よい研究となり新しい成果になるような研究を“凡事徹底”で頑張ります。

|

|

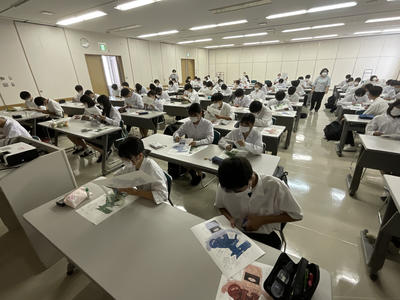

令和4年度 第10回四国地区SSH生徒研究発表会

4月10日(日)に「令和4年度 第10回四国地区SSH生徒研究発表会」がオンラインにより実施され,理数科2,3年次生が参加しました。本校からは「効率の良い換気の方法について」の研究班が代表として発表を行いました。発表後は,生徒間の活発な意見交換があり,研究内容の理解が深まりました。また,四国地区SSH各校の代表班の研究発表を聞いたり,大学の先生方のアドバイスを頂いたりしたことで,多くの刺激を受け,今後の課題研究へのモチベーションになりました。

|

|

|

|

令和3年度 徳島県スーパーサイエンスハイスクール生徒研究合同発表会 R4.3.19(土)

徳島県内のスーパーサイエンスハイスクール指定校や各高等学校の科学部等の課題研究の合同発表会に参加しました。今回は,バーチャル会場(oVice)でのオンライン発表形式で,専用のバーチャル会場(oVice)で,自身のアバターを動かし,研究発表や発表の視聴を行いました。発表者は,スライド資料の共有やカメラ機能を用いた発表を行い,質疑応答・意見交換を通して今後の取り組み方へのヒントをいただきました。

|

理数科SS スペシャリストアカデミー②

日 時 令和4年2月16日(水)

場 所 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所,26HR,15HR(Zoom配信)

講 師 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任助教 長谷 栄治 先生

演 題 「生きたありのままのコラーゲンを観察できる顕微鏡」

今回の講義は,長谷先生の実験室からリモートにより行われました。コラーゲンを生きたありのままの状態で観察することができる、先端光科学技術を用いた顕微鏡に関する研究について講義してくださいました。なぜ生きたありのままのコラーゲンが観察できるのか?という原理を実験を交えて説明された後,研究所で行われている皮膚の老化診断や、臓器障害の診断等への応用例について紹介してくださいました。

物理選択者以外の生徒にとっても,親しみやすい内容であり,光科学技術の研究に興味関心を持ったようです。

|

|

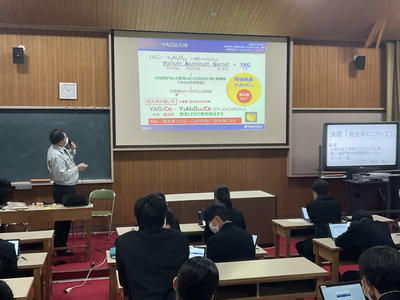

理数科SS スペシャリストアカデミー①

「蛍光体について」

日 時 令和3年12月17日(金)

場 所 本校視聴覚教室,15HR(Zoom配信)

講 師 日亜化学工業株式会社辰巳工場 第一部門蛍光体開発センター

センター長 山下 恵祥 先生

演 題 「 蛍光体について 」

山下先生は、「蛍光体について」と題して、①会社紹介、②光と色について、③蛍光体について、④海外での経験について、順を追って話をしてくださいました。

理数科1・2年次(80名)を対象とした講演を行いました。1年次は,教室でZoom配信により拝聴しました。初めに、日亜化学の会社紹介があり、現在研究開発が進められている蛍光体についての専門的な説明をしていただきました。青色LEDをさまざまな独自の蛍光体に照射すると白色LEDになる仕組みについて実演を交えながら、わかりやすく説明していただきました。YAG系の蛍光体については、賦活剤を添加することによりさまざまな蛍光色を表現していることについても詳しく学ぶことができました。最後に、ご自身の海外での研修体験が、就職してからの目標や目的意識の転換期になったというお話を聞き、生徒は感銘を受けていました。本日の講演を、これからの進路選択等に活かしてかしていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

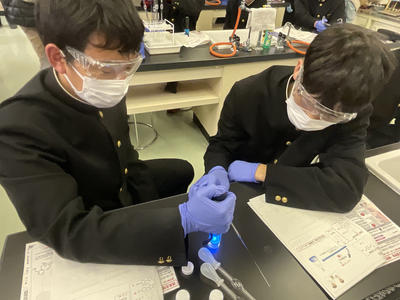

高大連携事業 徳島大学(2年次)「DNAの制限酵素地図の作成」

日時 令和3年12月13日(月)

場所 生物室

講師 徳島大学教養教育院 教授 渡部 稔 先生

「DNAの制限酵素地図の作成」をテーマに、出張講義をしていただきました。

高校ではなかなか扱えない実験器具を用いて、既習の内容を実験できたことでより理解が深まりました。

また、普段であわない貴重な動物たちと実際に触れ合うことで生物への興味関心が高まりました。

|

|

|

|

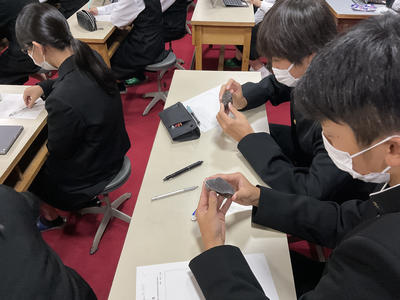

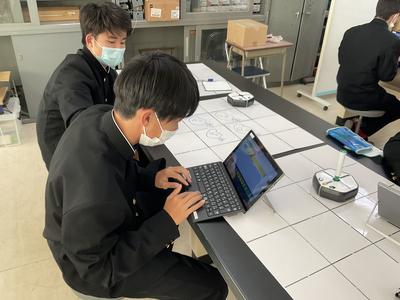

高大連携事業 徳島大学(2年次)「ロボットプログラムに挑戦」

日時 令和3年12月13日(月)

場所 物理室

講師 徳島大学 工学部 教授 安野 卓 先生

iRobot社の小型ロボットRootを用いてプログラミングを体験しました。「Mission#1:ロボットを白いシートの上に置き,外周を1周させる」という課題に取り組みました。自由な発想でプログラミングを行い,試行錯誤を繰り返しながら全員がMission#1をクリアさせることができました。Mission#2は,カラーセンサーや,タッチセンサーを上手く使いこなして同じ動きをさせることでした。シート上どこに置いても必ず外周を1周するプログラムの解説を聞き,最も少ない行数でプログラムを作成することや誰が見ても理解できるよう考えることの重要性を理解することができました。

今回の講義を受講し,プログラムについて積極的に学んでいきたいという感想が数多くありました。

|

|

|

|

令和3年度 第1回徳島県SSH高等学校 課題研究及び科学部研究研修会

日時 11月25日(木)

場所 各高等学校(城南高校よりZoomでオンライン配信)

指導者 徳島大学理工学部理工学科応用理数コース

三好 德和 先生(化学) 石田 啓祐 先生(地球科学)

渡部 稔 先生(生物学) 片山 真一 先生(数学)

大渕 朗 先生(数学) 上野 雅晴 先生(化学)

参加者 理数科1年次

第1回内容 課題研究や科学部のテーマ設定および研究の進め方に対する指導・助言

コロナウイルスの影響で富岡西高校・城南高校・徳島市立高校・城北高校の徳島県理数科4校の生徒がオンラインでつながり実施されました。

まず、各会場でグループ毎にグループ名を決めることから始まり、KJ法による研究テーマ決めを行い、グループ毎に意見の集約を図っていきました。そして全グループが研究テーマとその研究方法を発表しました。

本校生にとっては、他校の生徒と初めて科学的意見交換を体験する貴重な場となり、学習意欲や研究意欲を増すことができました。

このような貴重な機会を与えてくださった徳島大学理工学部の皆様、そして今回の参加でご支援くださった城南高校SSH事務局の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

|

|

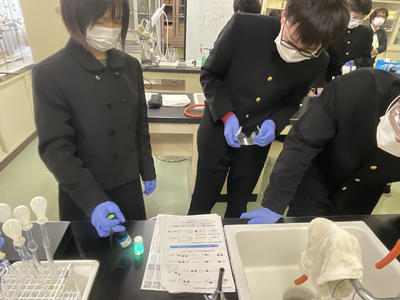

高大連携事業 徳島文理大学(2年次)「炭素と炭素をつなぐクロスカップリング反応」~ノーベル化学賞の化学反応をやってみよう~

日時 令和3年11月24日(水)

場所 化学室

講師 徳島文理大学 薬学部 教授 堂上 美和 先生

2010年にノーベル化学賞を受賞した「鈴木ー宮浦クロスカップリング反応」は,医薬品合成・精密有機合成,化学繊維や液晶分子、有機マテリアルの合成などに用いられる,日本人の名を冠する人名反応の中では最も有名かつ実用性の高い反応です。その反応を実験を通して体験することができました。炭素と炭素を確実に結合したかどうかは,反応した液体の蛍光色により確認することができました。全ての班で確実に反応が起こり,様々な蛍光色が観察できました。

未学習の単元でしたが,今後の学習や課題研究等に生かすことができる有意義な体験となりました。

|

|

|

|

高大連携事業 徳島文理大(1年次)「亜鉛の温故知新」~なぜ亜鉛は健康の維持に必要なのか?~

日時 令和3年11月17日(水)

場所 視聴覚教室

講師 徳島文理大学 薬学部 教授 深田 俊幸 先生

亜鉛がどのように私たちの体や細胞で機能しているのか,亜鉛の発見の歴史と最新の研究成果を交えて,わかりやすく解説してくださりました。また,研究に必要な「使命感」や「倫理観」についてもご講義くださりました。生徒アンケートの感想や質問に一人一人に丁寧なコメントをくださり,先生の研究に対する情熱を感じました。この講義は今後の学習や進路選択に生かすことのできる貴重な経験となりました。

徳島県立富岡西高等学校

〒774-0030

徳島県阿南市富岡町小山18‐3

TEL:0884‐22‐0041

FAX:0884‐23‐4579